时间:2025-08-28 来源:起点锂电

固态电池技术持续引发关注,但关于它的性能传言却真假难辨。能量密度更高?循环寿命更长?固体电解质真能抑制锂枝晶?本文基于郭新教授团队2025年8月在《科学通报》发表的论文《聚合物基固态锂离子电池的产业化进展》,一一拆解这些核心认知误区,还原固态电池的技术真相,带你看清固态电池的真实技术图景与突破路径。

一、固态电池具有更高的能量密度?

固态电池常被认为具有高能量密度的优势,但这种观点实际上并不准确。在搭载相同正负极材料时,由于固体电解质比重较高,固态电池的能量密度往往不及液态电池。

下面以正极为NCM811、负极为石墨的电芯为例进行分析(正极载量>25 mg cm⁻²,活性材料质量占比达60%,负极厚度为10 μm,质量占比小于1%,电芯尺寸为90×100 mm²,叠片结构包含正极25层、负极26层)。假设使用10 μm厚的电解质,且E/C比(电解质与电池容量的比率)为1 g Ah⁻¹的情况下,并考虑到隔膜、集流体和封装材料等的质量为20%,不同类型电解质的电池能量密度表现出显著差异:采用液体电解质(如LiPF₆+EC+EMC比重为1.1 g cm⁻¹)、氧化物电解质(如LLZO比重为3.25 g cm⁻¹)、硫化物电解质(如Li₆PS₅Cl比重为1.64 g cm⁻¹)和聚合物电解质(如聚丙烯酸酯类比重为1.3 g cm⁻¹)电芯的能量密度分别计算为370 Wh kg⁻¹、125 Wh kg⁻¹、248 Wh kg⁻¹和313 Wh kg⁻¹(参见表1),这些基于理想情况的计算结果并不代表真实的能量密度,只体现能量密度的相对大小,由于固体电解质比重较高,其能量密度普遍有所降低。

然而,由于聚合物电解质与液体电解质的比重最为接近,聚合物电解质电池的能量密度降低幅度相对较小。氧化物和硫化物电解质成膜困难,厚度通常需要至少50 μm以上,难以减薄至10 μm,这导致能量密度进一步的降低;氧化物电芯的能量密度降为约73 Wh kg⁻¹,而硫化物电芯的能量密度则降为约178 Wh kg⁻¹,相比于液态电池,硫化物电芯能量密度的降幅达51.9%,而氧化物电芯能量密度的降幅更高达80.3%(参见表1)。此外,固体电解质的导电性相对较差,为了保证电导率需求,所需的电解质含量更多,因此E/C比可能会超过1 g Ah⁻¹,这同样会导致电芯能量密度的降低。

固态电池提升能量密度的有效策略是采用新型的正负极材料。例如,使用超薄的锂金属负极(10 μm)替代石墨负极,以及使用高电压富锂锰基正极替代三元正极材料,可以显著提高电池的能量密度。采用聚丙烯酸类聚合物电解质,将电解质层厚度降至15 μm以下,控制E/C比为1 g Ah⁻¹,采用上述方法计算得到的能量密度可达到700 Wh kg⁻¹,显著高于使用NCM811和石墨的液态电池的能量密度。

因此,在相同正负极体系下,固态电池的能量密度通常低于液态电池,但采用高电压正极和高容量负极(如高镍三元正极或富锂锰基正极+金属锂负极)可突破能量密度瓶颈,实现更高性能。

二、固态电池具有更长的循环寿命?

固态电池的循环寿命面临多重挑战,使其难以超越传统液态体系。氧化物固体电解质因其固有的脆性导致电极与电解质界面在反复充放电中易产生应力积累,引发微观裂缝甚至界面剥离,这种机械损伤会持续恶化离子传输路径,加速活性材料与电解质的隔离,最终表现为容量骤降与循环寿命缩短。硫化物电解质的化学敏感性问题在长周期运行中暴露无遗,例如正极界面处硫化物易被高电压氧化分解,会形成阻抗层阻碍锂离子扩散,而负极侧硫化物与金属锂的持续反应更会消耗电解质并引发孔隙率上升,导致电池整体性能呈现指数级衰退。相比之下,液体电解质凭借流动特性可动态修复电极体积变化导致的界面缺陷,其溶剂化锂离子传输机制也能缓冲局部电流密度波动,从而在数千次循环中维持相对稳定的界面化学环境。固态电池在界面动态调节能力的缺失与材料本征缺陷的叠加效应,使其循环寿命难以突破液态体系构筑的性能天花板。

为应对这个问题,固态离子能源科技(武汉)有限公司的聚合物固态电池通过创制高离子导电且稳定的SEI层和CEI层,显著抑制了正负极侧的副反应且提高了锂离子传导效率。技术数据显示,其固态锂电池(LiNi₆.₈Co₀.₉₇Mn₂.₂₃O₂||Gr体系)在25 ℃、2.2C/1.0 C充放电条件下,循环3500次后容量保持率仍达77.2%,超过常规液态电池的寿命表现。这一突破得益于其对正极退化的有效控制和界面层设计,使电池在高能量密度下仍能维持长循环周期稳定性,为固态电池的产业化提供了重要的技术支撑。

三、固态电池具有更快的充/放电速率?

固态电池的快充性能常被寄予厚望,但其实际表现受限于离子电导率和界面行为,难以超越液态电池。氧化物固体电解质虽具有较高的室温离子电导率(~10⁻³ S cm⁻¹),但其刚性界面和高界面阻抗限制了锂离子传输动力学,导致高倍率下极化加剧,难以实现高效快充。硫化物固体电解质的离子电导率(~10⁻² S cm⁻¹)接近液体电解质水平,理论上具备快充潜力,但其与正负极的界面稳定性问题(如H₂S生成)在高电流密度下尤为突出,不仅影响循环寿命,还可能引发安全隐患。

固态离子能源科技(武汉)有限公司通过分子级配位工程策略,构建了具有梯度Li⁺溶剂化结构的新型聚合物电解质体系,加快了Li⁺解络合过程,将Li⁺迁移活化能降至0.18 eV(较传统体系下降63%),实现30 ℃下离子电导率突破2.95 ×10⁻³ S cm⁻¹,基于该技术的聚合物基电池实现4 C倍率充电和20 C倍率放电。

四、固体电解质能抑制锂枝晶的生长?

固态电池常被认为能够通过固体电解质的高力学强度抑制锂枝晶生长,但这一观点需结合不同电解质体系的特性谨慎审视。产生锂枝晶的关键因素包括电解质的临界电流密度(CCD)和电解质的机械模量等。有观点认为,当电解质的杨氏模量大于锂金属的六倍(~6 GPa)时,能通过机械阻挡有效抑制枝晶生长。然而,在实际电池运行中,临界电流密度的高低直接影响枝晶的形成:当电流密度超过CCD时,锂离子的沉积速率超过其扩散速率,导致局部锂离子浓度梯度增大,从而诱发枝晶生长。氧化物固体电解质(如LLZO)虽具有高机械模量(~150 GPa),远高于锂金属,理论上可通过物理阻挡抑制锂枝晶的扩展,但其脆性特征和界面接触问题易导致局部应力集中,反而可能加速枝晶穿透,并且在高电流密度下,局部电场集中和界面阻抗的不均匀分布仍会导致枝晶的优先形成和扩展。此外,高温烧结工艺引入的晶界和微孔洞会削弱电解质的均匀性,导致局部电流密度分布不均,进一步加剧锂枝晶的生长风险。这与忆阻器中导电细丝受局部电场驱动的形成机理有相似之处:在局部电场集中区域,离子迁移速率显著增加,导致离子优先沉积并形成枝晶通道.因此,氧化物电解质在实际应用中无法抑制锂枝晶的生长。

硫化物固体电解质(如LPSCl)因软质特性可实现紧密的电极-电解质界面接触,但其较低的机械模量(~20 GPa)难以有效抵抗锂沉积压力,高电流密度下枝晶仍可能穿透电解质层。此外,硫化物与锂金属的化学兼容性问题(如界面分解)会进一步加剧界面阻抗和局部电流密度分布不均,导致枝晶生长的热力学驱动力增强。

固态离子能源科技(武汉)有限公司通过构建动态自适应聚合物电解质体系,在聚合物电解质中引入自愈性单体,赋予电解质自愈特性,消除界面缺陷所带来的不均匀Li⁺流,抑制枝晶生长,实现了锂金属负极/电解质界面稳定性与离子输运动力学的协同优化。

五、固态电池的发展是否遵循从液态到半固态再到全固态的发展路线?

当前一些观点认为电池的发展应遵循从液态到半固态再到全固态的发展路线,但这种观点存在逻辑上的误区。电池技术的发展目标是实现高性能,而非单纯追求固态化。液态、半固态和全固态电池都是实现高性能电池的手段,而非最终目的。因此,学术界、产业界和政府需要重新审视电池技术发展的方向,避免将手段误认为目的,而应专注于通过不同技术手段实现高性能电池的目标。

与液态电池相比,固态电池的真正优势在于高安全性和宽工作温域。氧化物电解质由于其不可燃的特性,提供了较高的安全性。相比之下,硫化物电解质虽然具有较好的离子导电性,但其可燃性导致安全性有所降低。在2025年2月15日举行的“中国全固态电池创新发展高峰论坛”上,比亚迪锂电池有限公司发布了关于硫化物固态电池安全特性的重要研究成果。研究表明,硫化物基固态电池存在固有热失控风险,在极端工况下会发生不可逆的热失控现象,且热失控具有过程剧烈、温度高、速度快、超压大的特点。该研究为全固态电池技术路线选择提供了重要的安全评估依据,建议产业界在追求高能量密度的同时,必须建立多维度的热管理解决方案。

另外,Yersak等人的研究证实,硫化物电解质(如LPSCl)在热滥用条件下(>150 ℃)会分解并释放出可燃性硫蒸气,接触空气后可被点燃,伴随明亮的火焰(常观察到蓝紫色)和可能的炽热颗粒喷射,接着材料表面形成灰化产物。这些灰分中包含氧化产物(如Li₃PO₄、Li₂SO₄等),说明此过程是一个强氧化反应。该特性使其本质区别于不可燃氧化物(如LLZO)及阻燃聚合物电解质。聚合物电解质通常具有阻燃特性,这也保证了电池的安全性。此外,固体电解质在宽温域工作方面具有明显优势。液体电解质在高温时会挥发,在低温时会凝固,而固体电解质在较宽的温度范围内都能保持性能稳定。因此,固态电池的优势需要在更全面和深入的研究基础上进行评估。

总而言之,电池技术发展应聚焦高性能目标而非固态化进程,固态电池的核心优势在于高安全性(氧化物/聚合物电解质不可燃)与宽温域适应性,但需突破离子电导率瓶颈并平衡材料特性(如硫化物可燃),通过多技术路径协同优化而非单一形态迭代实现突破。

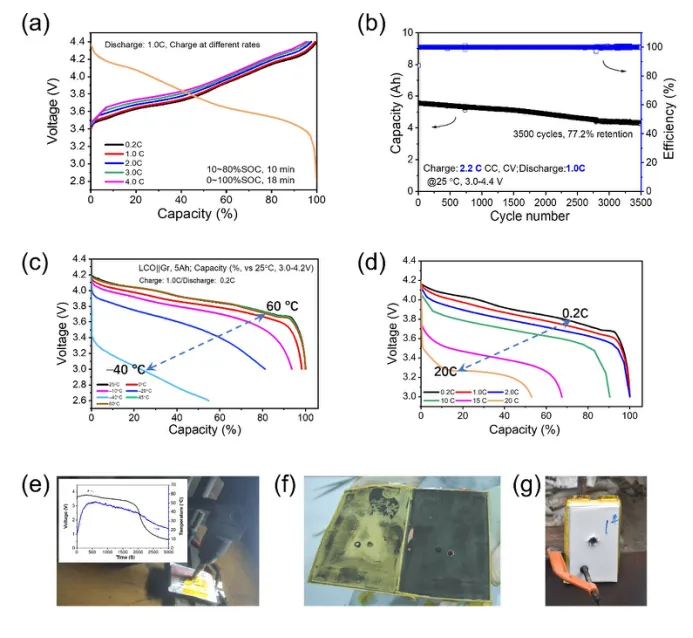

图1 固态离子能源科技(武汉)有限公司所研发的聚合物固态锂电池的性能。(a) LiNi₆.₈Co₀.₉₇Mn₂.₂₃O₂||Gr电池在0.2 C至4 C倍率下充电的容量-电压曲线,在4 C倍率充电时容量保持率为0.2 C时的95.52%。(b) LiNi₆.₈Co₀.₉₇Mn₂.₂₃O₂||Gr电池室温下的长期循环性能,在循环3500周后的容量保持率为77.2%。(c) LiMnO₂+LiCoO₂||Gr电池在-40~60°C的容量-电压曲线。(d) LiMnO₂+LiCoO₂||Gr电池在0.2~20 C倍率下放电的容量-电压曲线。(e) NCM613||Gr固态电池12mm钢针单针针刺测试。(f) 固态电池内部展开图。(g) 固态电池枪击测试样品正面图。

固态离子能源科技(武汉)有限公司在固态电池领域已取得了技术突破,并积极布局产业化进程。该企业针对新能源汽车动力电池的里程焦虑问题,开发了一种采用LiNi₆.₈Co₀.₉₇Mn₂.₂₃O₂作为正极材料,石墨(Gr)为负极的快充型聚合物固态锂电池,具有260Wh kg⁻¹的能量密度。该电池最大充电倍率达到4.0 C,相比于0.2C倍率容量保持率在95%以上(参见图1(a)),且在3500个充放电循环后容量保持率仍达到77.2%(参见图1(b)),显示了优异的快充性能和循环稳定性。当使用NCM811正极和硅碳负极(40%Si)时,电芯能量密度可提高至320 Wh kg⁻¹;当使用NCM811正极和锂金属负极时,电芯能量密度可提高至450 Wh kg⁻¹,为新能源汽车提供了更高效、更可靠的动力解决方案。

面向消费电子应用的聚合物固态锂电池同样表现优异,采用LiMnO₂和LiCoO₂复合正极与Gr负极的电池,在-40℃极端低温下容量保持率为55.6%(参见图1(c)),100℃高温下经1 C循环150次后容量保持率达89.5%,并在20 C高倍率放电时保持52%的容量(参见图1(d))。在安全性方面,该固态电池体系通过了多项严苛测试。针刺测试中,NCM613||Gr电池遭受12 mm钢针单针针刺(参见图1(e)),仅升温至50 ℃,未出现冒烟或着火现象,显示出极高的安全性。此外,固态电池的拆解图片证实其内部无液体电解质(参见图1(f))。在严苛的枪击测试(承受5.8 mm普通弹射击)后,电池样品保持稳定,无冒烟、起火或爆炸(参见图5(g))。